私の日本の本

日本のやきものと料理に魅せられた翻訳者が京都「有次」の包丁に出会う

僕が第2外国語に日本語を選択したのは、それが独特だったからだ。母国語とはまったく異なる言語や文化を学ぶことに挑戦してみたかった。日本語を学ぶうちに、もともと美術と料理が好きだった僕は大いに刺激を受けることになり、ついには人生を捧げるほどの新しい出合いを得た。「やきものと料理」である。

中学校から陶芸を、高校で日本語を学び始めて以来、このふたつのテーマはつねに僕の人生の中心にある。京都に留学していたときのこと、有田焼や備前焼、楽焼のコレクションを美術館で鑑賞する機会を得た。炎に焼かれることで偶然に生まれる「景色」をもつ陶器と、慎重に絵付けが施された磁器の対比に僕は圧倒されたのだった。当時、日本語も陶芸もまだ勉強が足りていなかったけれど、このやきものを観たことで腑に落ちたことがある。「日本語」には厳格な決まりがある一方で、「やきもの」には素朴でかつ予測不能な要素が生じることを良しとするということ。日本のやきものの見かたを学ぶことは、まるで新しい言語を学ぶようで、形や機能、美しさに対する僕の理解力をさらに広げてくれたのである。

シアトルにある僕のアパートの戸棚はやきものでいっぱいだ。その横に並ぶのは台所用品のコレクション。そのうちのひとつに「玉子焼鍋」がある(僕はあえて日本語で“ダシマキナベ”と呼ぶ)。鹿児島の居酒屋で味わったびっくりするほどのおいしさに刺激されて購入したものだ。そのときのだし巻き玉子は吟味された出汁、酒、醤油が完璧な比率で混ざり合い、玉子は空気のように軽く、まるで和食という小宇宙がひと口に凝縮されているように感じた。この道具をきっかけに、和食をつくることにハマってしまった。和食を知れば知るほど、日本の食の歴史や地域性に対する僕の好奇心は強くなるばかりである。

京都の包丁店「有次」にまつわる物語を英訳したことで、僕の日本に対する情熱と興味はこの上なく満たされた。包丁を高熱で鍛造する手順、用途によってそれぞれ異なる刃をもつことは、やきものにも重なる。そこには仕上がりを予測しながら、燃え立つ炎に果敢に挑む職人たちがいる。それなのに、包丁や食器を使う場面では彼らの手の動きは見落とされがちだ。僕は台所に立つとき、食事をするたびに職人の魂と手わざの詰まった道具を慈しむ。

翻訳の作業を通してこの本を数えきれないほど読み返した。そして実際に京都・錦市場にある店を訪ねて、職人に対して新たな尊敬の念がわいたのだった。有次では、職人のわざは伝統に則って前進していた。店内奥の一角で18代当主・寺久保進一朗さんにお会いした際、寺久保さんが強調されていた「使う人と包丁」の関係、その関係性において有次は確固たる意思をもっていることは、本書に描かれていた通りだった。この本は、有次の顧客に対するホスピタリティがいかに高いかを実証している。人と人とのつながりにおける価値に非常に重きを置く有次を知り、また職人が身につけるのは技術だけでないことも僕はこの本から知ることができた。こうして、僕の日本の職人技と和食に対する情熱は、高校の教室と陶芸室の壁を越えてはるか遠くまできたわけだ。このような経験ができたことに僕は心から感謝している。そしてもっと大勢の人たちが言葉の壁を乗り越え、自分の情熱が向かう先を追って違う世界に飛び込んでほしいと願っている。その世界が、たとえどれほど遠くても。

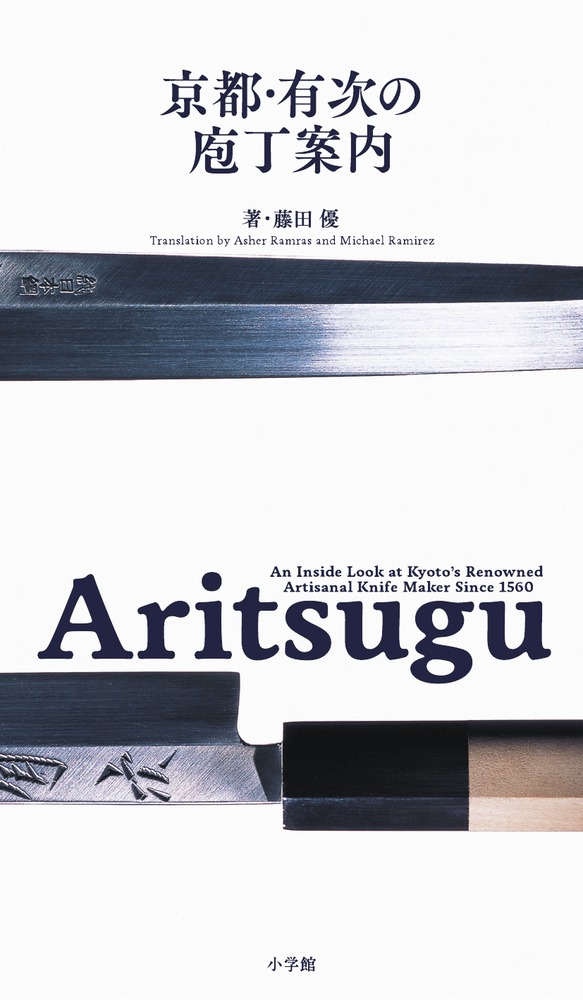

Aritsugu 京都・有次の庖丁案内

これまでにはなかった包丁の本

この本を読んで、有次の包丁を所有するのは特別なことなんだ、という思いを強くもちました。本書は、京都を訪れたことがある人には錦市場の風景や音、匂いを思い出させてくれるし、日本文化の勉強を始めたばかりの人にとっては入門書になるでしょう。読書家もうなるような深い知識と450年の歴史をもつ有次の包丁づくりの技術、それを継承する人々の話が綴られています。僕と同じように食べることが好きな人には、地元の人の台所や包丁の研ぎ方にも興味がそそられるはず。なかでも15代続く「瓢亭」という料亭の物語には日本の家族や伝統、季節、地域性、もてなしなどの並大抵ではないハーモニーを見い出すことができるでしょう。本を読んだ後は包丁の刻み方も上達するだろうし、和食をもっと知りたくなるのでパスポートを手に新しい食の世界へ旅立つことになるかも知れませんよ。

(アッシャー・ラムラス)

文/アッシャー・ラムラス 和訳/村山みちよ 編集/藤田 優